实名

发布于

2022-8-18 20:22:12

通过了实名认证的内容创造者

本帖被以下画板推荐: | |

|

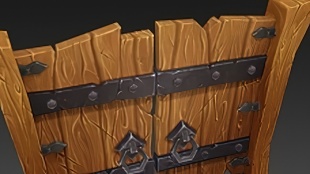

内容主要涵盖影视特效,CG动国,前沿CG技术,作品欣賞

|

|

|

使用道具

<

|

|